L’Associazione Ti Amo da Morire Onlus, in collaborazione con – I lunedì dell’Arciliuto – “Per Chi Suona la Campana?” – Ricordando Giancarlo Cesaroni e le sue “stanze polverose” lunedì 30 gennaio ha presentato in anteprima nazionale, presso il Teatro ARCILIUTO in Roma, , dell’ultimo romanzo, edito postumo da Reverdito, del grandissimo paroliere Gianfranco Baldazzi, “Il Silenzio della Cattedrale”, un romanzo medievale che, coerente con gli eventi storici del suo tempo, intreccia tra le sue pagine anche vicende femminili a tinte forti, scritto dall’autore subito dopo “L’uomo degli specchi”, in collaborazione con il fotografo Roberto Serra, dedicato a Lucio Dalla.

Il poeta, giornalista e scrittore di Bologna, amico da sempre di Lucio Dalla e Ron, sul finire degli anni sessanta ha reinventato il pop italiano. Tanti i brani che portano la sua firma, tra cui “Occhi di ragazza“, “Dolce Susanna“, “Fumetto“, “Itaca”, “Piazza Grande”, “Silvie”, “La casa in riva al mare”… Baldazzi ha scritto anche testi per Mina, Gianni Morandi, Ornella Vanoni e il pezzo degli Stadio “Grande figlio di puttana”.

Critico musicale su quotidiani e periodici, pubblica alcuni libri. I più noti: Lucio Dalla (1984) – La canzone italiana del ‘900 (1988) – Cura il libro di Lucio Dalla Parole Cantate (1988) – I nostri cantautori, con Luisella Clarotti e Alessandra Rocco (1990) – Le parole che cantavamo (2004 50&Più.) – Lucio Dalla, L’uomo degli specchi (2013). Alterna l’attività di scrittore e paroliere conducendo, per circa dieci anni, per RAI INTERNATIONAL, Il notturno italiano.

La serata si è svolta secondo il format dei lunedì di “Per Chi Suona la Campana?”, alle ore 20.00 apericena e dalle ore 21.30 musica dal vivo nella sala del teatro, preceduta però, questa volta, da una breve presentazione di Ti Amo da Morire Onlus e dalla presentazione del libro Gianfranco; a seguire i suoi amici avranno modo di raccontare aneddoti e, tra una chiacchiera e un ricordo, canteranno le canzoni scritte da Baldazzi, canzoni che non moriranno mai, esattamente come l’affetto e il ricordo di lui in noi!

La serata è stata aperta dal caro ospite Enzo Samaritani e introdotta dai “padroni di casa” Ernesto Bassignano e Lino Rufo.

Dopo una breve presentazione dell’Associazione a cura della presidente Serenella Sèstito, la moglie di Gianfranco, Miriam Eredi Baldazzi, ha presentato il libro narrandone la genesi e gli aneddoti ad essa legati, presentando anche il suo grande collaboratore nella diffusione di questa opera Pino Martino, amico di vecchia data di Gianfranco Baldazzi. Un video di Gianfranco Baldazzi al telefono con Lucio Dalla durante un’intervista radiofonica ha preceduto l’inizio della rassegna canora. Lino Rufo ha cantato “Vorrei sapere”, un inedito scritto per lui da Baldazzi; a seguire, Rossella Seno ha interpretato un lungo stralcio del romanzo, cantando subito dopo una delle più celebri canzoni di Baldazzi “Piazza Grande”. Molte le interpretazioni susseguitesi, tra le quali “La casa in riva al mare” cantata da Grazia Di Michele, “Occhi di ragazza” cantata da Ernesto Bassignano, “Il cielo” cantata da Giovanni Samaritani. Le chitarre sono state suonate da Lino Rufo e Alberto Lombardi e, infine, tra un aneddoto e l’altro, la conclusione, con una corale “Itaca” cantata con la partecipazione del pubblico.

Grazie a tutti gli artisti che ci sono stati e ci saranno, sempre pronti a “esserci” nonostante la fatica, l’impegno e l’assenza di profitto!

Ringraziamenti sentiti vanno al Teatro Arciliuto in Roma, nelle persone di Enzo e Giovanni Samaritani insieme a Daniela Valle Samaritani.

Grazie anche a Simonetta Bumbi di Bumbi Mediapress che questa volta c’era.

La presidente

avv. Serenella Sèstito

Teatro ARCILIUTO – Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma – Tel. +39 06 6879419

http://www.arciliuto.it

==============================================================

Associazione Ti Amo da Morire ONLUS

http://www.tiamodamorireonlus.it

twitter: @tiamodamorire1

facebook: Associazione Ti Amo da Morire ONLUS

L’Associazione Ti Amo da Morire Onlus, persegue finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, in via primaria, attraverso uno “Sportello dʼAscolto Legale e/o Psicologico – Ti ascolTiAmo da Morire” dedicato a tutte le donne che si trovino sul territorio nazionale che, al di là della loro condizione sociale, culturale ed economica, subiscano, sia in ambito familiare che extrafamiliare, qualsiasi tipo di maltrattamento fisico o psichico quali ad esempio, violenza, sfruttamento, stalking, mobbing familiare, emarginazione e discriminazione, atti questi spesso preludio del ben più grave FEMMINICIDIO, nonché ai minori, appartenenti al nucleo familiare in sofferenza, vittime, sia pur in modo riflesso, di qualsiasi tipo di maltrattamento fisico o psichico nella loro condizione di soggetti svantaggiati.

Lo sportello dʼascolto fornisce consulenze qualificate e supporto tecnico da parte di avvocati, psicologi, sociologi e assistenti sociali, al fine di individuare i bisogni e fornire le prime risposte, attraverso il numero verde 800-642328, operativo in giorni e a orari stabiliti.

LʼAssociazione garantisce la gratuità dei servizi offerti e lʼanonimato.

“Ti Amo da Morire ONLUS” crede che sia possibile fare opera di prevenzione attraverso la cultura e per questo motivo promuove iniziative artistiche e culturali quali mostre, concerti, rassegne, presentazioni librarie, appuntamenti didattici ecc…

Tra le attività secondarie dell’Associazione, infatti, vi è lʼutilizzo della cultura e di tutte le forme d’arte, perché è su queste che si gioca la partita della sopravvivenza e dello sviluppo sano della nostra società ed è per questo che “Ti Amo da Morire ONLUS” trova spazi e momenti di riflessione in tutte quelle manifestazioni culturali/artistiche (grandi e piccole) che riesce a creare o con cui riesce a interagire, predisponendo una nutrita agenda di appuntamenti a livello nazionale, al fine di creare una vasta comunità formata da operatori, artisti, giornalisti, scrittori, registi, filmaker, fotografi, grafici, pittori, attori, intellettuali, filosofi, giuristi, psicologi, sociologi e assistenti sociali ecc… uniti dalla stessa sensibilità e convinti che con l’arte e la cultura ci si possa porre al servizio di un tema sociale così importante veicolandone e amplificandone il messaggio.

———————————————————————————————————————–

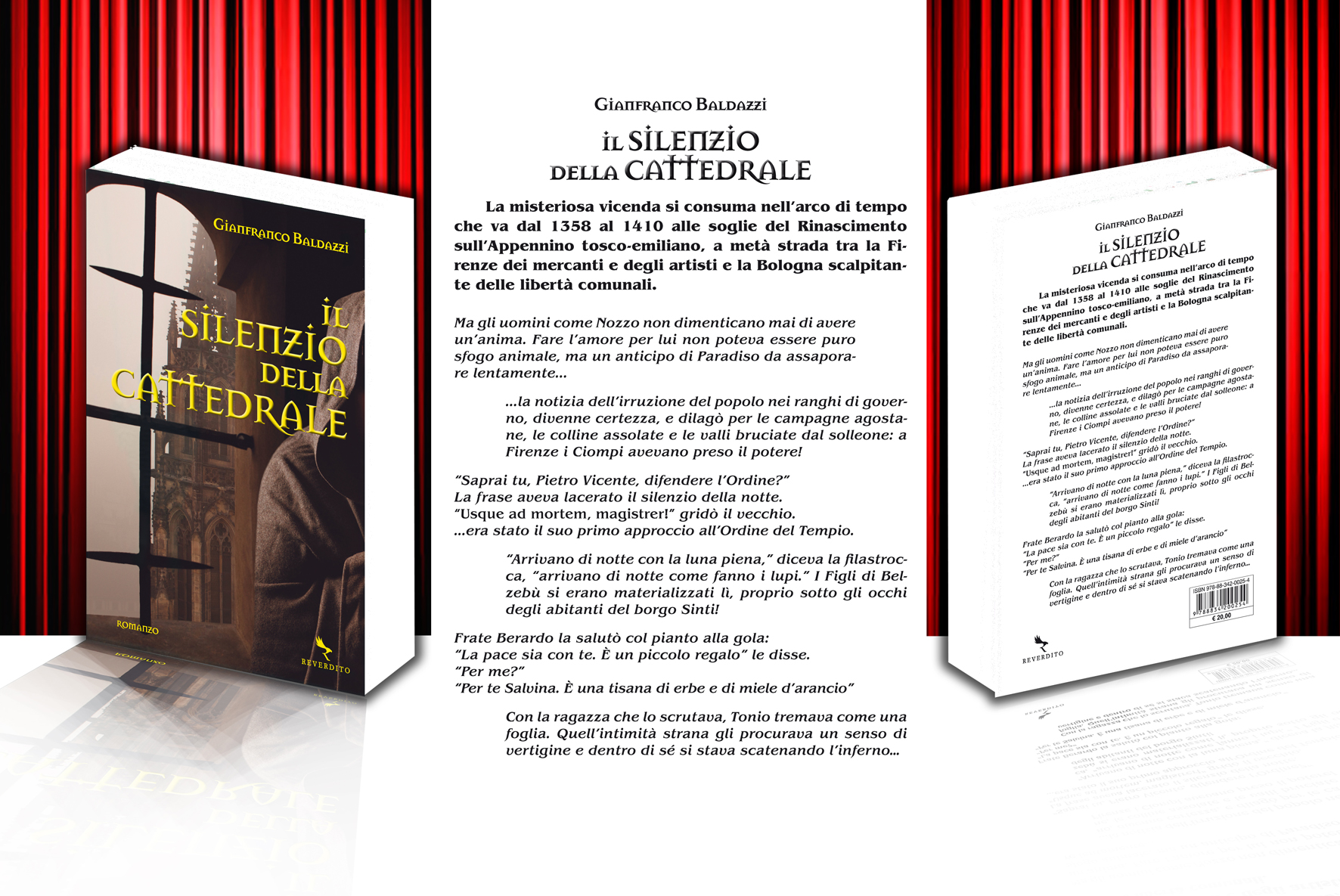

SINOSSI del LIBRO

IL SILENZIO DELLA CATTEDRALE

ROMANZO

DI GIANFRANCO BALDAZZZI

(EDITO DA REVERDITO pagine 720 €20,00)

Firenze, 1368. Jacopo da Volterra giovane architetto di talento, riceve dall’abate di San Giorgio al Monte la proposta di costruire l’opus francigenum sulla cima di una montagna disabitata. La pessima fama del luogo lo trattiene, ma, a vincere le sue resistenze sarà Messer Nozzo, un amico del padre che svolge traffici lucrosi tra l’ltalia e la Provenza. Gli dice che, dietro la richiesta dell’abate benedettino, si nasconde la volontà congiunta di tre potentati: Urbano V, pontefice di Avignone, il Comune di Firenze e le Arti Maggiori della stessa città. In poche parole, si tratta di un’occasione d’oro. L’architetto non ha più motivi per rifiutare e si trasferisce sulla montagna. Qui è messo subito a dura prova: l’irruzione in massa di muratori, di artigiani e di operai ridà vita alla montagna ma la trasforma in un incontrollabile campo di battaglia.

L’esplosiva situazione comunque, grazie alle esperienze precedenti di grandi cantieri, al valido supporto dei luogotenenti – l’ingegnere Wilighelm e il geometra Le Roy – e alla fermezza del Capitolo della Fabbrica, si compone in un miracoloso equilibrio. Con buona pace di tutti, nasce il cantiere della cattedrale. E, mentre l’impresa parte a ritmi sostenuti i protagonisti della storia cominciano a mostrare i loro lati oscuri. Messer Nozzo nasconde gelosamente il suo passato e il rapporto morboso che lo lega alla prostituta Teresa. L’abate , Ernesto Patrizio si gloria delle sue nobili origini occitaniche e dell’ordine benedettino a cui appartiene, ma si piega con facilità a mille compromessi. II vecchio amministratore, Pietro Vicente, disprezza il suo lavoro di contabile e si considera un combattente della fede, però finisce per miniare i libri mastri del cantiere come fossero testi sacri. Ma anche l’architetto Jacopo, inflessibile sul lavoro e determinato fino alla ferocia, ha il suo tallone d’Achille: la passione che nutre da anni per Elena, ma donna che lo ricambia, ma non gli apparterrà mai completamente.

All’improvviso poi, sul cantiere si addensano nuvole nere: Messer Nozzo che appare sempre più coinvolto, corre a lanciare l’allarme. Il Papa, gli dice, vuole lasciare Roma e tornare ad Avignone: il cantiere è a rischio. Jacopo si ribella all’idea ma la minaccia è tanto reale da creare pesanti contraccolpi all’interno dell’abbazia. In effetti il Papa tornerà davvero in Provenza ma senza che si verifichino le previsioni catastrofiche di Nozzo. Anche se il pericolo è rientrato, l’abate si è fatto diffidente. Per avere le idee più chiare invia due spie al cantiere. La mossa si rivela avventata: irrita le maestranze e rischia di rompere gli equilibri. A dispetto di ciò, la situazione rimane sotto controllo. A parte qualche incidente, la cattedrale cresce e nel giro di tre anni attorno ad essa prende forma un piccolo borgo cinto da mura, a cui i vicini danno il nome di Fabrica. Jacopo, che soffre di un senso crescente di solitudine – gli incontri con Elena si sono fatti rari e imprevedibili – è ormai per tutti il magister mirabilis della montagna. Consolante poi gli sembrerà l’arrivo di Fresco da Barberino, poeta e musicista conosciuto anni prima che decide di fermarsi per qualche tempo. Intanto, dopo avere covato a lungo, l’ostilità contro le spie dell’abate esplode. Landino, il più giovane dei due, durante un turno di guardia subisce un tentativo di violenza da parte del capo dei tagliapietre, e reagisce scannandolo. Non ci sono testimoni, nessuno lo può accusare, ma l’Abate è in tensione e lo richiama all’abbazia. Un paio di mesi dopo, il giovane, che lo ha accompagnato a Firenze, sparisce senza lasciare traccia. Lo ritroveremo molti anni dopo ufficiale nelle file dei Visconti che stringono d’assedio Firenze. L’onnipotente Nozzo frattanto subisce uno smacco: è costretto a troncare con Teresa e per la rabbia decide di passare dalle donne ai libri – senza trascurare, si intende, gli amati traffici. E’ la prima di una serie di grottesche giravolte attraverso le quali il mercante ricostruisce l’equilibrio sconvolto da un insuccesso.

Tuttavia il sospetto di avere messo al mondo un figlio con Teresa diventerà il cruccio della sua esistenza. II cammino dell’opus francigenum continua, a volte in maniera stentata a volte trionfalmente. Solo al suo sesto anno di vita, la sua continuità incontra un nuovo, serio ostacolo. E’ ancora Nozzo a mettere Jacopo sui carboni ardenti: gli intima di chiudere in fretta i lavori e di sgomberare. A rischio non più solo la cattedrale, gli dice, ma la sopravvivenza stessa dell’abbazia: il nuovo Papa, Gregorio XI, è entrato in rotta di collisione con Firenze, e sta per muoverle guerra: il patto siglato sei anni prima è diventato carta straccia. Con l’apertura delle ostilità, per il territorio comincia un vero calvario: la scomunica contro Firenze, la rabbiosa reazione popolare contro il Papa e la sua cacciata dai territori della Chiesa, poi a Firenze, l’episodio del Governo dei Ciompi e il doppio conclave, uno a Roma, l’altro a Fondi da cui usciranno un pontefice con sede a Roma e l’altro ad Avignone. Davanti all’Abate si apre il baratro. L’inevitabile fine dei finanziamenti e la paura per la propria incolumità lo spingono a un passo precipitoso: la firma dell’obbedienza avignonese.

Anche l’imperturbabile cellerario entra in crisi smette di miniare i suoi libri contabili e, nelle notti d’incubo, rivive il duro tirocinio templare all’epoca dei processi di Filippo il Bello. Jacopo però non molla col tempo il suo carattere si è indurito. La sua vicenda sentimentale ha toccato il fondo e gli resta solo il cantiere, per la sopravvivenza del quale è disposto a tutto. Anche ad entrare in conflitto armato con l’Abbazia .

Nozzo, dal canto suo, approfitta del caos, per impadronirsi della scena: blandisce in mille modi l’Abate e si dichiara disposto a sostenere da solo le spese della cattedrale. E’ un colpo di teatro che sconcerta tutti. Jacopo e i suoi vi avvertono odore di bruciato ma non approfondiscono: quello che conta ormai è che i lavori non s’interrompano per nessuna ragione. Come di fatto accade. I tempi si dilatano ulteriormente. Passano lunghi mesi. Tra incidenti di percorso di tutti i generi, rari entusiasmi e molte delusioni, trascorrono anche gli anni. Nella storia intanto ha fatto capolino la seconda generazione di Fabrica – tra i nuovi personaggi, Mastro Pietro suo figlio Tonio e la tenera Salvina attori di una vicenda morbosa e tragica. Adesso il borgo si estende a macchia d’olio. E’ quasi una città, e il cantiere non ha mai smesso dì costituirne il fulcro. II sogno di grandezza dell’abate insomma, dopo mille precarietà, a un passo dalla sua realizzazione. Eppure, proprio quando l’opus francigenum già svetta contro il cielo, la comunità di Fabrica si troverà a vivere i momenti peggiori della sua storia. La peste che colpisce l’Europa porta via a Jacopo Elena. gli amici più cari e gli falcidia le maestranze. Ancora una volta saprà reagire, ma nulla potrà per scongiurare un assurdo processo del Sant’Uffizio che manda al rogo un’adolescente senza colpa. Intanto, con le indagini il Wilighelm, e le conseguenti deduzioni, i sospetti su Nozzo prendono corpo. Jacopo scopre l’identità diabolica di Nozzo e il suo vero ruolo nell’impresa: è la fine rimandata per anni e anni. Dovrà solo aspettare che il destino si compia: la nuova guerra tra Firenze e i Visconti di Milano segnerà per sempre la sorte del prestigioso cantiere. E’ l’anno 1402 dell’Incarnazione di Cristo. Dalla firma del contratto da cui aveva preso origine il progetto della cattedrale sono passati trentaquattro anni. Ed è nata, cresciuta e si accinge a morire una città che i vicini chiamano Fabrica.